2020年12月29日晚,红河学院越南研究中心副教授叶少飞老师应厦大历史系之邀,通过腾讯会议室做了题为《十六至十七世纪越南日本古文书中的“真”“假”国王与东亚世界秩序》的学术讲座。叶少飞副教授系越南社会科学学院汉喃学博士,主要研究方向为越南古代史学和中越关系史。本场讲座由厦门大学历史系陈博翼老师主持,是厦门大学历史系主办“多元文明共生的亚洲:从印度洋、海岛东南亚到列岛”青年学者系列讲座第七场。

一、缘起

讲座伊始,叶少飞副教授详细介绍了十六至十七世纪越日交流史及其相关研究成果与文献整理进展。

十六世纪,明朝主导的朝贡体系继续有效运作,但周边朝贡国的政治环境却开始发生巨大变化。在安南,虽然莫朝于1527年建立,但黎朝随即在1533年发动反攻,并于1592年重新复国。此时的朝鲜、日本和明朝三国则先后卷入长达六年的万历朝鲜战争。与此同时,明廷重申对日海禁政策,促使日本转向东南亚,寻求贸易契机。

而在大航海时代到来之后,安南两大政治势力——南阮、北郑凭借安南地处东西贸易要冲的优势区位,致力开拓海外贸易。在这方面,南方阮氏政权尤为积极。在其主持下,当时的会安成为著名国际商港。日本次第与安南的南阮、北郑两大势力开展贸易合作,填补了因明朝封锁而产生的贸易缺口。

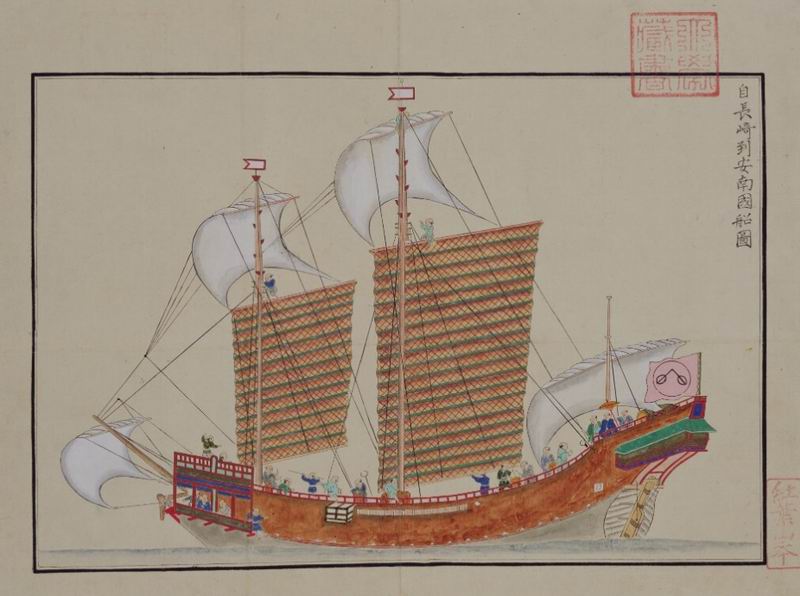

郑、阮开战之后,双方整军备战,发展对外贸易的力度更大。而日本方面则先是允许本国人在朱印勘合制度规范下进行海外贸易。至1638年,江户幕府开始禁绝日本人出海,仅允许华人和荷兰人来长崎贸易。此后,华人遂在日本海外贸易中占据了重要位置。

1644年,农民军攻破北京,明朝灭亡。继而清军定鼎中原,中国形势渐趋稳定,中日贸易也逐渐恢复,日本和安南间的贸易慢慢回落。而1672年后,南阮、北郑亦不再互相征伐,政权建设重心转移到经济发展上,海外贸易需求亦较前缩减。至十七世纪末期,日本与安南间的贸易关系基本终结。

因越南和日本天悬海隔,史书关于两国交流情况的记载极为有限。直到二十世纪前后,大量日本藏越南文书的涌现,日越交往史才逐渐被重视。除了以《近藤正斋文集》为代表的越日交流研究成果,藤田励夫等学者也逐渐开始整理日本收藏的日越外交古文书。研究成果与相关文献涌现,为从周边国家角度探讨东亚世界秩序提供了新契机。

日本越南文书中虽然出现了“安南国王”和“日本国王”,但这与实际情况差别很大,演讲即由此展开。

二、十六至十七世纪的“安南国王”和“日本国王”

虽然安南国王受封于明朝,但其在国内则自称“大越皇帝”;而日本国内已有天皇,虽亦有受封“日本国王”的情况,但与明朝若即若离。深受中华文化影响的日、越两国,不仅均以汉字为书面语,而且都采用朝贡秩序下的国名和职衔。在日越来往文书中,两国通信主体分别称“日本国王”“安南国王”,但这与当时日本和安南的政治情况皆不相符,下面详述具体情形。

先看越南。自968年丁部领称“大胜明皇帝”之后,越南历代皆称帝建元。1054年,李仁宗建“大越”国号,传承至阮朝明命十九年(1839)。自淳熙元年(1174)宋朝封李英宗为安南国王以来,安南历代皆受封安南国王,传承至1804年嘉隆帝受封“越南国王”为止。

“大越”皇帝为自称,并以此建立了以大越国为中心的区域朝贡体系。在此范围中,“大越国”“大越”皇帝配合所定年号,是官方文书的基本格式;“安南国王”为中国所封,是中华朝贡体系成员,因此递交中国的文书以“安南国王”配合中国年号进行书写。

明英宗正统元年(1436)封黎太宗为“安南国王”。1527年,莫登庸弑杀黎恭皇建立莫朝。明朝嘉靖帝不封“安南国王”,降为从二品“安南都统使”。1597年,中兴黎朝派遣冯克宽到北京重新求封“安南国王”,但万历皇帝拒绝,仍然赐封黎朝为“安南都统使”。虽然黎氏对此极为不忿,但只能勉强接受。之后黎氏请封“安南国王”,但明朝终未同意。南明朝廷为了拉拢安南抗清,永历元年(1647)封黎氏为安南国王,又于永历五年(1651)封清王郑梉为安南副国王,这被视为安南邦交的重大胜利。1656年,永历帝再封黎氏安南国王,没有再封即位的郑柞为“安南副国王”。

清顺治十七年(1660)九月,安南国王黎维祺(黎神宗)“奉表投诚,赴贡方物”,康熙五年(1666),安南缴送南明永历帝所颁敕书与金印。此时安南国内郑氏执政,黎氏完全被架空,但清朝只册封黎氏,郑氏不满,清朝对此不予理会。1676年,胡士扬在郑王授意下,编撰《大越黎朝帝王中兴功业实录》,确立了“尊扶黎氏”“郑家功德”的体制和思想,士人向心,成为后世遵循的政策,这宣告了继位的郑王不会代黎自立。

至于日本,则始终与中国主导的朝贡体系若即若离,室町幕府的将军和丰臣秀吉皆曾受封“日本国王”,本国亦以“日本国王”的名义展开对外交往和贸易。但“日本国王”与“天皇”则是完全分离的。

1598年丰臣秀吉死后,德川家康统一日本,建立幕府。万历朝鲜战争结束之后,明朝全面封锁日本,没有册封“日本国王”,此后的清朝也没有对日本册封。而江户幕府也没有向明清王朝请封“日本国王”。

从1533年至1647年,中国没有册封“安南国王”,莫氏、黎氏在国内自称“大越皇帝”,因而从政治体制和朝贡关系来看,没有“安南国王”。日本方面,1598年之后没有人受封为“日本国王”,或自称“日本国王”。而现在流传的日本和越南交互文书正是在这个时段出现了“日本国王”和“安南国王”。

三、越南与日本古文书中的“安南国王”与“日本国王”

1、郑阮关系

诚如前述,1592年,阮淦外孙郑松灭莫复国,完成中兴大业。而在此前,阮淦之子阮潢于1558年自请出镇顺化广南,因大敌未灭,郑、阮精诚合作,阮潢供赋北方。1593年,阮潢抵达升龙城,七年后又设计离开,南归顺化,分立之心始明。但顺广实力不如北方,因此阮潢大力开展海外贸易,聚集财富。

1601年5月5日,阮潢致德川家康的信中提到:“安南国天下统兵都元帅瑞国公兹屡蒙家康公贵意”,希望家康公能“助以军器,日克国用”。

弘定二年(1601)五月,阮潢致信德川家康

1604年,阮潢致德川家康的信中称其为“日本国王”,要求禁止日本商船与北方郑氏辖区贸易。这是“日本国王”首次出现于日本和越南外交文书之中,但这并非德川家康的自称,而是来自阮潢的称呼。

对于阮潢称己为“日本国王”的情况,德川家康并没有辩解。德川家康自称“从一位”“大将军源家康”,显然并非“日本国王”。阮潢可能意识到了称“国王”存在的问题,1606年5月13日即根据德川家康的自称回信:“安南国大都统瑞国公敬回翰日本国本主一位源家康王殿下。”之后阮潢不再称德川家康为王,而选择了一个古意盎然的“刺史”称号,显示阮潢对日本国内的情况颇感迷茫和棘手。德川家康则回称阮潢为“刺史”。阮潢方面的臣子则继续称德川家康为“日本国王”。1613年阮潢去世,阮福源继位,又称德川家康为“日本国王”。由此,“日本国王”成为安南方面称呼日本的正式称谓。

2、阮氏自称“安南国王”

阮潢最初使用“顺广将军”“安南国大都统”等官职头衔,之后使用了“天南国”,但很快改回去。1625年元月,三代将军德川家光在发给安南的文书延续了德川家康的自称——“日本国源家光报章安南国王麾下”,这是“安南国王”首次出现于日越文书之中。这应该是阮福源继位之后开始自称“安南国王”,日本方面随即循用。此后安南方面的文书亦皆自称“安南国王”。

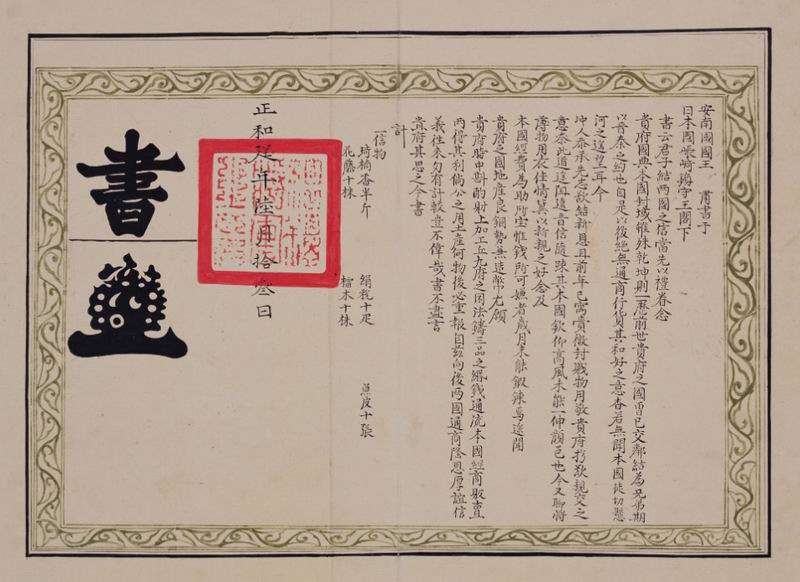

1635年阮福源去世,其子阮福澜继位。此后很长一段时期的日越交互文书没有流传下来。直至阮福溙之时才重新出现——“安南国国王恭书日本国大国王殿下”(1688年)、“安南国国王肃书于日本国长崎镇守王阁下”(1688年)、“安南国国王达书于日本贵国长崎镇守王阁下”(1694年)等称谓。

正和九年(1688)六月,安南国王呈上长崎奉行书

显然,“安南国王”已经成为日越交往的主体名号。商舶来往洋面数十载,“安南国王”亦传扬甚远。而在安南侨居十余年的朱舜水,亦在其所作《安南供役纪事》中书“复安南国王书”“代国王答书”“辞别国王书”字样。

北方郑氏以王爵辅佐黎氏皇帝,也依“安南国王”之例,称幕府将军为“日本国王”,1610年2月20日,广富侯文书写:“裁采文书,冒责达日本国王殿下”,“以主上之义婿,受黎皇之厚恩”,最后“日本国国王殿下开拆”,文书中同时出现黎皇和郑主,正是中兴黎朝的通用文书格式。郑主的文书皆称自己的官职和王爵,始终没有自称“安南国王”。

中兴黎朝对内拥有“大越”国号,对外则有“安南”国号,均蕴含着巨大的政治影响力。阮主虽割据南方,但并未完全自立,仍奉中兴黎朝正朔,亦未接受中国册封,自称“安南国王”系僭越之举。随着实力的增强,阮氏逐渐不满北方辖制,试图提升其在东亚政治秩序中的层级,而弘定七年(1606)阮潢致日本文书中自称“天南国”即有此意。

“安南国”从宋代传承至明中后期,在东亚具有广泛影响力,因此阮潢在短暂尝试使用“天南国”之后,又很快转回“安南国”之自称。北方郑主也同时使用“安南国”影响力,与日本开展贸易。至少在1625年之前,阮福源已经自称“安南国王”,意欲在东亚世界继承并独占“安南国”和“安南国王”所拥有的政治效益和经济利益。

日本先是以朱印勘合制度与安南方面开展贸易,江户幕府禁止日本人出海外贸后,日本安南间的贸易遂由华商负责,并根据商船带来的信息整理为“唐船风说”,最后编辑为《华夷变态》。日本方面仅靠商船带来的信息,且安南郑、阮双方皆有意抬高自己,对安南的具体形势应该有大致了解,但细节方面可能有所不足。

安南方面对日本“天皇”和“日本国王”并立的情况是否知晓不得而知,即便知道,因是幕府掌权,也不可能出现致天皇的文书。丰臣秀吉死后,明朝全面封锁日本,没有册封“日本国王”,清朝也没有册封。安南发往日本的文书之中,国名“日本”自无疑问,但是否呈送“日本国王”则成为纠结。

阮潢致德川家康的文书即有“家康公”“源国王”“日本国国王”“日本国内大宰执原王殿下”“日本国本主一位源家康王殿下”“日本国刺史”等多个称谓,尽管阮潢不断试探,但日本方面对此不加辩解,德川家康自称“源家康”“大将军”“从一位”,始终没有自称“日本国王”。

尽管越南和日本外交文书中的“安南国王”和“日本国王”并非两国真正的受封者,但这两个源于朝贡体系的名号在东亚世界彰显了巨大的影响力,成为东亚世界秩序运行的直接呈现。

四、安南发往朝鲜文书的年号问题

日本和越南皆在国内称“皇帝”,对外行“国王”之名,即“内帝外王”之制。安南在致日本的文书中称“日本国王”和“安南国王”,并使用中兴黎朝年号。日本致安南文书则使用本国年号。双方文书往来百年,书写年号成为常例。

朝鲜肃宗丁卯年(1687),朝鲜人金太璜等二十四人商船失事,漂至会安,得到当地政府救济,并拜见阮主,后由清朝商船载回宁波,于1688年返回朝鲜济州。安南方面按惯例开具了一份文书,交朝鲜漂流民带回,以兹证明。此文书和阮主发往日本的文书中俱有“国王”和“年号”的格式一致。华商陈乾等载送漂人抵达朝鲜之后,牧使李喜龙、判官尹以就、县监朴济三人仔细查问情由:

“安南文书中正和九年(1688)云者,本国不为服从于大清而然耶?抑有僭称天子之国而以正和为年号耶?愿闻其详。”

安南发出的文书先呈递清朝地方官员,最后才到达朝鲜官方。《金大璜漂海日录》记载温州官府对安南文书“就审其实”,但未提出质疑。陈乾经过宁波时请求地方官府派遣水师护卫,可见清朝与安南贸易的兴盛,处理来往文书亦很常见。陈乾答:

“其安南国者,昔日原为交趾之名,洪武年得云南一省,弃交趾,任其进贡,往来不分别年号久矣,今我皇上以从大明古例,不与交量,任彼称为正和,如日本者称为贞享同也。”

从陈乾所言可以看到:其一,安南使用年号在明朝即已存在,“往来不分别年号久矣”,并不强行折辨,“今我皇上以从大明古例,不与交量,任彼称为正和”,清朝继承明朝惯例,也不与之分别,任其自称年号。这显然是地方官府出具的文书,即自用安南年号,客商经常见到。安南奉明清王朝的国书则使用中国年号。

第二,陈乾又说安南使用年号“如日本者称为贞享同也”,显然陈乾也知道日本使用年号的情况,实际上安南和日本使用年号的情况确实比较接近。陈乾应多次见过安南和日本自用年号,才能够表述的较为清楚。朝鲜官员也未就“正和”年号问题继续纠扯。

安南文书要求“敢望回文即交船主收集,俟带至本国,以慰悬念也”,朝鲜官员认为与安南没有交往,言明回复咨文多有不便。之后朝鲜方面将此事报告清朝,加以处理。

五、“大越国王”请封

康熙三十四年(1695),广州僧人大汕渡海前往割据越南南方的阮氏政权辖地,受到国主阮福週的盛情款待。大汕将南行之事撰为《海外纪事》,“大越国王”阮福週亲为之作序,大汕根据所见,认为“大越国”是一个单独的国家,并积极谋划该国请封,并将所有内容写入《海外纪事》。

大汕所记“大越国王”阮福週之事恰好在“安南国王”阮福溱之后,显示阮氏在政治方面再有所谋求。越南以“内帝外王”政策配合“大越”和“安南”,“大越”和“安南”国号在国内并行不悖,之后的“越南国王”又先对应“大越皇帝”,后对应“大南皇帝”。

1592年,后黎朝复国成功,沿用“大越”国号。阮福週先祖阮淦则仍袭用后黎朝的公爵官职,但此时黎氏已是傀儡,因此阮氏不甘为郑氏所摆布,在名号上低人一等。虽然阮福源时期仍自称“安南国王”,但至阮福週就已改称“大越国王”。现在可以确定,阮福週最晚在大汕南下前已称“大越国王”,越南出现黎氏“大越皇帝”和阮氏“大越国王”并存的情势。由此,在清朝所封的黎氏“安南国王”之外,又有了阮氏的“大越国王”存在。

大汕在《海外纪事》中称所到之地为“大越”“大越国”,称阮福週为“大越国王”,但是大汕清楚自己到的正是古交州地,即原先的安南国王辖地。在一次宴请歌舞中,大汕了解到当前的形势:“语中常以东京为念,直东京原本国疆土,其先世乃安南赘婿,分藩于兹,后转强盛,犹晋之曲沃,风人所由咏《椒聊》,自此雄踞本国,因是改称为大越云。”虽然郑氏以执政王身份辅佐东京的中兴黎朝,但阮福週真诚向佛,大汕便想当然地予以信服。

不过,大汕认为,大越国与东京为二敌对之国,且今之“大越”即前之“安南”,尚未得到中国册封,因此应当修贡中国,以获得合法地位。叶老师指出,这是中华朝贡秩序之下士人的自然想法,是臣民的天然义务,故大汕亦表示回国后将为之努力。

回国之后,大汕请人为《海外纪事》作序,仇兆鳌对大汕引导阮氏皈依佛法、引导朝贡和宣传中华礼教给予了很高评价。毛端士对其评价更高,认可“大越国王”之说,“感动海域,向化天朝”,高度赞扬大汕劝阮氏朝贡之事。

康熙三十九年(1699),潘耒在己著《与长寿石濂书》对《海外纪事》所记“大越国王”、曹洞宗门等事大加挞伐。但潘耒并不清楚“大越”的来历及含义,也未知晓“安南”与“大越”的关联,其攻击大汕之言论实为文人互相轻贱之举。潘耒对大汕的批判虽有损其声名,但并无实质影响,而且广东政府亦未理会潘耒的举报。

康熙四十一年(1701),阮福週以“大越国”的名义派人到广州求封。《大南实录前编》记载清朝因“惟安南有黎在,未可别封”,加以拒绝。清朝虽然知晓安南乱局,但对其内部纷争不予理睬,仍以黎氏安南国王为朝贡体系的代表。

清朝的政策非常明确,虽然在对之前的黎氏和高平莫氏执行双重承认政策,但前者称“安南国王”,后者称“安南都统使”,两者层级悬殊。因此,清朝不会在册封黎氏“安南国王”之外,再册封黎氏之臣为“大越国王”。

康熙四十一年(1701),广东按察使许嗣兴逮治大汕,将其驱至赣州。康熙四十三年(1704),大汕又为江西巡抚李基和所逐,押返原籍途中病死于常州。陈荆和教授指出,许嗣兴贪财货,之所以收治大汕,不排除“黑吃黑”的嫌疑。但叶老师认为,清廷处置大汕的根本原因,还在于其招徕大越国的求封,并在《海外纪事》中记述“大越国”别是一国,与清朝的朝贡体系以及对安南的政策相抵触。大汕偏听偏信,不明就里,在康熙三十五年(1696)建议阮福週请封,但阮福週自己却明白“大越国”以及本身政权的真实情况,因此直到康熙四十一年(1701)阮氏方才请贡。虽是试探,却对当时的朝贡体系及清——黎关系产生了巨大冲击。此时《海外纪事》已经刊行两年,清廷查询阮氏来贡原因,一定阅读过《海外纪事》,此书以“大越国”别是一国的记述,与清黎关系和安南政策相矛盾。

虽然并无直接的史料证明清廷追究大汕及其著《海外纪事》之罪,但朝鲜使臣李器之的记述,则从侧面证明大汕言“大越国别是一国”的负面影响:

岭南石头陀大仙广所撰,康熙甲戌往大越国记其事者也。大越国在琼州南万里海中,国王遣使邀请,舟往其国,而其文甚有趣,多可观,故聊记数条。······

乾隆四十五年(1780),朴趾源在《热河日记》中同样记载大汕使越的故事,但内容并未超出李器之对《海外纪事》的摘录。叶老师认为,朴氏的记述很可能就来自李器之书。朝鲜与安南同为大清藩臣,李器之根据《海外纪事》得出“大越国别成一国”的观点。朝鲜使臣将“大越国”记载于《燕行录》中,若真实情况传扬出去,定会贻笑大方。

然而,招徕远国朝贡,实为臣民义务,若能成功则与国共荣。尽管大汕招徕的是安南国之一部,但其招徕远国朝贡的行为无可厚非。如果说大汕因招徕大越国请贡而获罪,而其诗集和《海外纪事》却并未被清廷禁毁,则殊为吊诡。因此,大汕的获罪,很可能是许嗣兴察知大汕对朝贡体系的破坏,故而放手整治。如此既可应付清廷,又可谋取大汕的财货。面对许嗣兴的治罪,大汕的众多故旧中竟然无一人施以援手,显是有所忌惮。

六、结论:“国王”体系与东亚世界秩序

中国与朝鲜相邻,日本则与中、朝两国隔海相望,历史上三国即有紧密联系。中国文明发育时间早,组织程度高,并根据“五服制”的思想理论在大陆内部建立了从内到外的层级体系。对待周边国家和地区,中国则以“华夷”秩序确立自身的中心地位,并强势推行,将外域诸邦纳入这一体系之中。入主中原的元朝和清朝亦继承这套体系,并不断加以完善。但同时,周边国家对此也并非心甘情愿。

早在七世纪时,日本即模仿华夷体系建起一套以本岛为中心的“小帝国”体系,统治者自称“天皇”,呼他国统治者为“国王”。天皇式微后,武家秉政,以幕府为主体展开对外交往的日本,逐渐放弃“小帝国”体系。至十四世纪明朝建立,室町幕府将军获封“日本国王”,与“朝鲜国王”同列于朝贡体系之中。朝鲜即开始称室町幕府将军为“日本国王”,并以此展开对日邦交。而日本在致朝鲜的文书中,则使用“日本国源某”的自称和“龙集干支”的年号形式。此后,江户幕府将军的对外名号改为“日本国大君”,使用日本年号,以示脱离明朝所封的“国王”体系之外。日本与朝鲜隔海相望,历史文化纠缠千年。虽然双方外交的名分、心理和互相认知存在相当的差异,但均深受中国影响。此后日本逐渐背离,朝鲜则趋于依附,但两国仍在中国主导下的东亚秩序中展开对外交往。

虽然安南于十世纪独立建国时,即已建号称帝,但仍接受中国册封,对中国实行“内帝外王”与双重国号的政策,亦是居于中国为主导的朝贡体系下的一种有效变通。但中国的对外政策已趋于务实,因此并未因日本称天皇、安南称帝而兴师致讨——周边国家以自己的形式与中国主导的东亚朝贡体系达成平衡。十五世纪以前,安南地区虽然与日本、朝鲜在历史上有零星的交往,如日本晁衡任职安南都护;新罗崔致远入高骈幕府,记录高氏安南都护任职之事;安南李朝王族亡国后,来到朝鲜繁衍为花山李氏等。但这些均是个例,且年深久远。

至十五世纪末,日本与安南开始的商贸往来,则规模宏大且持续时间长。在与安南的交往中,日本借鉴对朝外交的方式,不称“日本国王”,但使用“源家康”等名号和日本年号。而安南在援例称德川家康“日本国王”之后,意识到问题所在,即依照日方的自称进行交往。在此过程中,日方随安南方面如何称呼,均不自称“日本国王”,而安南阮主则在之后逐渐改称“安南国王”,使阮氏的“安南国王”之名随商舶航行,飘扬于东亚海域。

至于朝鲜方面,则因恪守事大之例,坚持使用“朝鲜国王”的名号和中国年号。但朝鲜方面对安南一方发出的漂流文书中使用“正和”年号,虽然好奇询问,却并不深究。对邻国日本自定年号的情况,朝日间常有通信使往来,朝鲜当知晓其事。而安南初发出文书时,即以“国王”例与日本交往,后因漂流人之事,亦按例发往朝鲜。日本方面则依例称安南阮主为“安南国王”。

尽管日本与中国朝贡体系日渐背离,但仍然按照诸国“国王”例与安南展开交往,阮主也意识到了幕府对“日本国王”名号的主动回避,随即不称“国王”号,但自己却冒用“安南国王”,继承此号在东亚世界的政治资源和影响力。而日本和安南文书使用本国年号,则又体现了自己在明、清王朝主导的东亚世界中的自主性和独特性。

朝、日在邦交过程中,多抬高自己为“华”,贬称对方为“夷”,学界称为“日本华夷圈”“朝鲜华夷圈”,双方交往之时在认识上有很大的偏差。安南亦有自己的“华夷”观念,即以己为“华夏”,视占城、盆蛮、哀牢等为“蛮夷”。

在安南、日本的交往过程中,双方以海洋贸易为纽带,以“国王”相称,并未沿用本国的“华夷”观念施之于对方,因此双方转而进入源自中国为主导的“国王”体系之中。

尽管交往的安南阮主政权并非受封的“安南国王”,日本江户幕府也并未受封为“日本国王”,但并不妨碍双方利用“国王”称号的巨大影响,实现双方的顺利交往与利益最大化。而伴随着海外贸易繁荣以及由此而产生的众多海难事故和漂流人救济,文书交互也在东亚各国之间开展,揭示了前近代东亚秩序的运作实况。

安南文书携至日本和朝鲜,带来了中华朝贡体系下另一个域外贡国的政治信息。安南文书的传递,显示在中国之外,诸国以“国王”的形式达成了交往的平等。无论三国如何展现自己的自主性及其与中华的区分,诸国交往仍是在中华朝贡制度的影响之下进行,“国王”体系展现了这一时期的东亚世界秩序。

关于阮福週的“大越国”请封事件,虽是大汕和尚积极推动,但阮福週本身亦有此意。尽管阮福源称“安南国王”,阮福週称“大越国王”,但这并未引发清朝的激烈反应。对于朝贡国的对外活动,清朝采取较为务实的态度,因此即便有所知晓,亦不会采取行动。

大汕和尚将请封事项写入《海外纪事》,虽然招致文人的谩骂,但清政府并不对此进行处理,直到阮福週请封。在大汕与“大越国”请封事件中,具体措置应对的是地方督抚,其行为必然是顺应清朝的国家政治意志。在朝贡体系的运作过程中,藩国国王对中华天子体现朝贡原则,承办官员实现秩序运作,共同维护朝贡体系的稳定。

十六至十七世纪,出现在东亚地区的真真假假的“国王”们,以来自于中国朝贡体制的“国王”名号进行商贸交往,亦以此接受来自朝贡体制的巨大收益。尽管其在国内以各种名目实现自己的独立以及与中国的政治离心,但其对外仍然以朝贡体制进行运作,这是朝贡制度在东亚世界秩序中的直观呈现。

(注:本次讲座内容来源于讲者即刊论文《十六至十七世纪越南和日本古文书中的东亚世界秩序》,依据讲者提供资料和现场记录整理。由厦门大学人文学院博士生于帅、副教授陈博翼审定校补。)